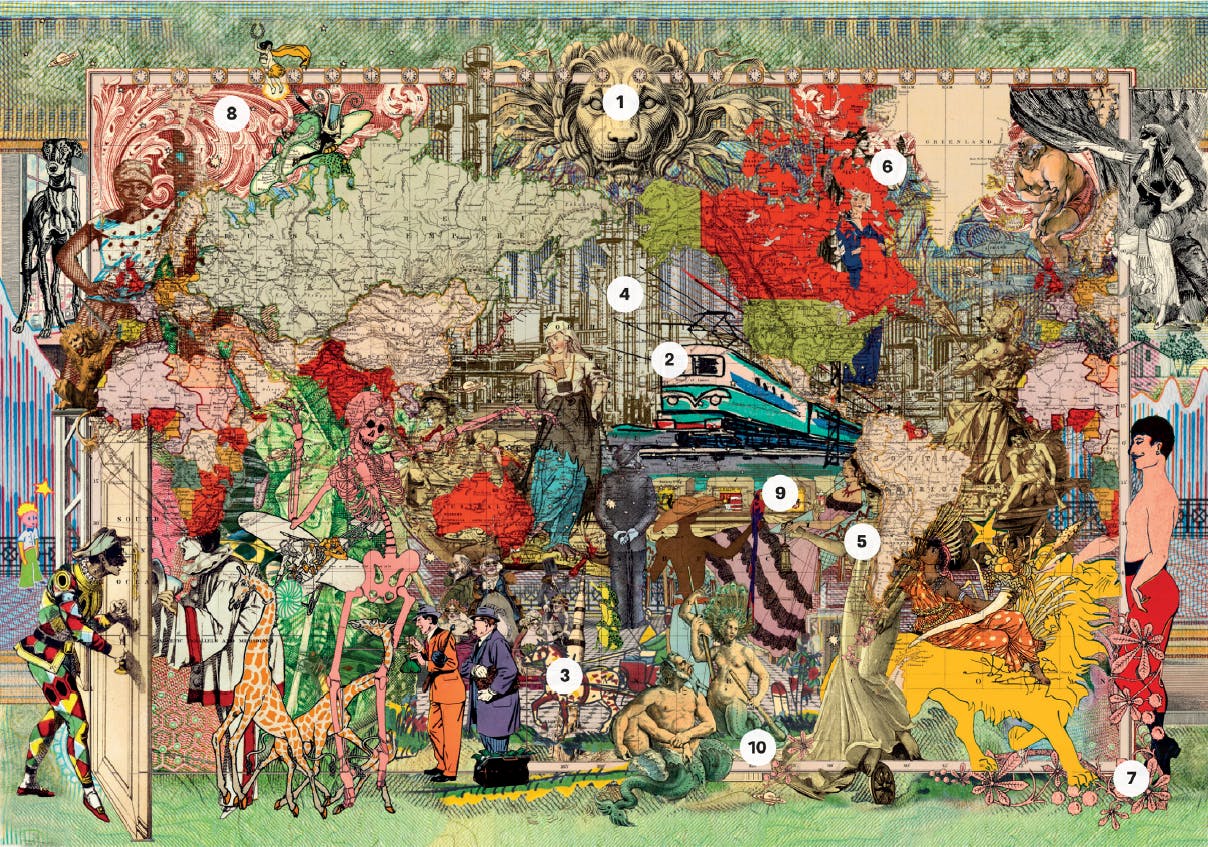

"Figures 1905, Magnétiques Parallèles" 2022, une œuvre de Malala Andrialavidrazana

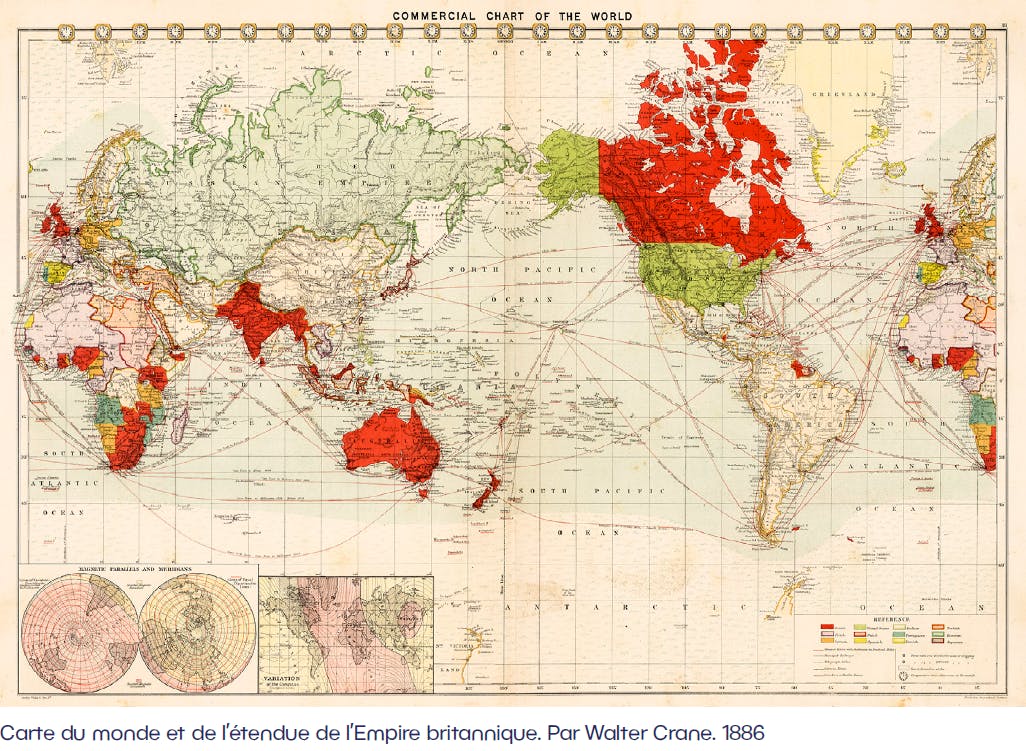

Ce qui frappe d’abord, c’est la carte. Éclaboussée de couleurs. Hachurée de lignes de fuite. Et centrée sur l’océan Pacifique, pour rompre avec la représentation traditionnelle axée sur le méridien de Greenwich et l’Europe. Comme pour toutes les compositions précédentes de sa série « Figures », le point de départ du travail de Malala Andrialavidrazana a été une mappemonde. En l’occurrence une carte de 1905 de George Philip & Son Ltd., maison d’édition londonienne réputée pour ses atlas. Ce planisphère est une représentation des échanges commerciaux au sein de l’empire colonial britannique. Le Royaume-Uni et les territoires qu’il contrôle y sont figurés en rouge vif, couleur symbolique de l’Angleterre, et reliés entre eux par des liens de communication maritime. La carte donne à voir un empire tout-puissant, qui tire les ficelles du commerce mondial. Vision édifiante (et enivrante) pour des millions d’écoliers de la métropole. Mais vision forcément biaisée, car située géographiquement et culturellement. C’est pourquoi cet objet a tant intéressé Malala Andrialavidrazana, au point d’en faire le soubassement de son photomontage. Une oeuvre qu’elle a baptisée « « Figures 1905, Magnétiques Parallèles », traduction d’une annotation présente sur la carte de Philip & Son Ltd. : « Magnetic parallels ». Il s’agit de ces lignes imaginaires qui encadrent horizontalement le globe terrestre. Comme une métaphore des interactions humaines, faites d’attractions et de confrontations, qu’a cherché à explorer l’artiste.

Pour construire numériquement cette fresque d’une grande virtuosité formelle, Malala Andrialavidrazana a eu recours à une méthode éprouvée depuis les débuts de sa série « Figures » : incruster sur la carte des éléments iconographiques issus de documents d’archives photographiés et travaillés par ses soins. Les matériaux de prédilection de cette collectionneuse-née ? Des cartes donc, mais aussi d’anciens billets de banque, des timbres postaux, des illustrations de livres ou de journaux, des prospectus publicitaires... En somme, des objets du quotidien qui ont la particularité d’avoir voyagé de main en main et de génération en génération. Et qui, audelà de leur fonction utilitaire ou décorative, incarnent une perception du monde à une époque donnée. Alors quand Michel Mathieu (Directeur Général de LCL entre 2016 et 2023) a proposé à Malala Andrialavidrazana de lui donner accès aux archives du Crédit Lyonnais, celle-ci n’a pas hésité une seconde (et pas seulement parce qu’elle est cliente depuis l’âge de 12 ans). En plus d’un siècle et demi d’existence, LCL a accompagné les évolutions de son temps : essor industriel, expansion internationale et désormais retour à une forme d’ambition locale avec la « banque de proximité ». Les kilomètres de documents entreposés à Montrouge sont autant de fétiches qui racontent une histoire familière et ancrée dans la culture populaire. « Découvrir ces rayonnages, c’était comme tomber sur un trésor, abonde Malala Andrialavidrazana. J’ai demandé à pouvoir tout voir et on m’a donné carte blanche ».

Broderie digitale

« Figures 1905, Magnétiques Parallèles » est d’abord une expérience visuelle puissante. Au premier abord, cette « broderie digitale » de 200 X 140 cm évoque les sarabandes sagaces et ironiques d’un Jérôme Bosch. Même prolifération d’images féériques ou cauchemardesques, même explosion chromatique, même saturation de symboles apparemment incohérents. Derrière le patchwork désordonné perce pourtant la méticulosité et le sens du détail de l’architecte que fut l’artiste dans une première vie. « Il y a des bases, des piliers, des traverses, des socles, toutes les pièces se tiennent », observe Malala Andrialavidrazana. Découpés, superposés, manipulés, entrecroisés, les motifs et les textures forment un langage qui bouscule le statu quo. Ces images usées, une fois détachées de leur support initial et « recyclées » dans la composition, invitent le spectateur à les regarder d’un oeil neuf. « La plupart du temps, les gens ne voient que les chiffres sur leurs billets de banque », relève justement l’artiste. Exemple avec l’image du Petit Prince. Extrait de son support d’origine, le billet de 50 francs édité en 1992, le héros de Saint-Exupéry retrouve dans « Figures 1905, Magnétiques Parallèles » toute sa force d’évocation et l’essence même de son message : le pouvoir de l’imagination.

Symphonie poétique, l’oeuvre de Malala Andrialavidrazana peut aussi être appréhendée comme un manifeste politique. L’artiste y questionne ce que nous croyons savoir des problématiques globales, à travers une réflexion sur le voyage et le rôle des explorateurs. Loin d’être des illustrations purement descriptives, certaines archives trahissent le regard dominateur que l’Occident a longtemps porté sur le reste du monde. En dépit des discours sur le « village planétaire », ces valeurs hiérarchisées continent d’influencer les imaginaires collectifs. « Figures 1905, Magnétiques Parallèles » exprime la juxtaposition effarante de nos écarts sociaux, technologiques, mémoriels... Mais l’artiste ne se borne pas à constater. En manipulant et en détournant certains motifs iconographiques, elle propose un récit alternatif riche de ses propres réinterprétations. Paradoxe ironique : l’oeuvre accumule les couches et les calques numériques pour mieux « dépouiller » le monde de ses représentations stéréotypées. « Je voulais montrer la diversité des cultures dans un dialogue d’égal à égal », explique Malala Andrialavidrazana. La manière dont l’artiste traite les personnages de femmes est d’ailleurs révélatrice de cette démarche de relecture : Malala Andrialavidrazana leur assigne un rôle central, renversant le déséquilibre des genres qui a longtemps caractérisé l’histoire de l’art.

En révélant au spectateur le dessous des cartes, « Figures 1905, Magnétiques Parallèles » rejoint finalement ce qui est au fondement de l’art et de la philosophie : la capacité d’étonnement. Cette invitation, comme disait Matisse, à « regarder toutes choses comme si on les voyait pour la première fois ».

Comprendre l'œuvre - éléments visuels issus d'archives LCL

1. Certificat d’actions de la Compagnie Générale de Navigation

Son rugissement résonne à travers toute la composition. Ce lion à la mine terrible semble soudain surgir d’une luxuriante jungle urbaine. Roi des animaux, il domine et « coiffe » l’incroyable bestiaire assemblé par Malala Andrialavidrazana. Ce motif était à l’origine l’élément décoratif central d’un document édité dans les années 1870 : un certificat nominatif d’actions de la Compagnie Générale de Navigation (CGN), grande entreprise rhodanienne de batelerie.

Il n’est pas étonnant que l’artiste ait choisi d’isoler ce visage de fauve pour en faire la pierre angulaire de « Figures 1905, Magnétiques Parallèles ». Cela a du sens à plus d’un titre. Comme la CGN, le Crédit Lyonnais a fait du lion son emblème, par analogie avec le symbole de la ville où il a vu le jour. Des têtes de fauves sculptées ornent la façade du siège social historique de la banque à Lyon, mais aussi du siège central de Paris, vaste édifice de style Empire qu’elle fit construire de 1876 à 1882 au 19 boulevard des Italiens. Sans oublier les mascottes en peluches que se voit remettre le porteur du Maillot Jaune sur le Tour de France, dont LCL est l’un des principaux sponsors.

Mais au-delà du clin d’œil, c’est toute l’ambivalence et la polysémie attachées à la figure du lion que Malala Andrialavidrazana dit avoir voulu explorer. Symbole de puissance, de noblesse et de pouvoir en Occident, il peut être associé à la cruauté et à la force brute dans d’autres cultures. Janus du règne animal, il incarne tant la séduction que l’effroi. Allégorie de l’Afrique, le carnivore à crinière est aussi l’emblème iconographique de l’empire britannique, fer de lance de la colonisation sur le Continent. Cette multiplicité des points de vue donne tout son sens à une œuvre dont l’objet est de mettre en scène des forces qui s’aimantent, se repoussent, s’affrontent et parfois se rencontrent (voir aussi les éléments A et D, pages 35 et 41, pour le lion).

2. Buvard publicitaire du Crédit Lyonnais

Voilà un « personnage » qui saute aux yeux, littéralement. Cette rame électrique lancée à pleine vitesse n’est pas sans évoquer la fameuse « Arrivée d’un train en gare de La Ciotat » qui, selon la légende, fit fuir de terreur les spectateurs du court-métrage de Louis Lumière en 1896. Tous les éléments visuels de la composition semblent converger vers cette force motrice.

L’image est tirée d’un série de buvards publicitaires édités par le Crédit Lyonnais dans les années 1950 pour mettre en valeur les différentes industries françaises. Sur le document original, dont les qualités graphiques ont séduit l’artiste, deux dessins de l’illustrateur Hervé Baille sont mis en regard : une locomotive à vapeur surmontée de la date « 1863 » (année de naissance du Crédit Lyonnais), et son lointain successeur électrique, qui file plein d’assurance en direction de l’année « 1955 ».

L’idée que la banque accompagne le progrès et les avancées industrielles s’impose, car le Crédit Lyonnais fut dès ses débuts un acteur de poids dans la construction ferroviaire. « Ça peut paraître évident mais pour beaucoup de gens encore, la banque n’est qu’un endroit où l’on dépose son argent », s’étonne Malala Andrialavidrazana.

La représentation du chemin de fer est aussi pour l’auteure de « Figures 1905, Magnétiques Parallèles » une opportunité de partager sa philosophie du voyage : « Le rail a été le premier moyen de transport accessible au plus grand nombre, il a permis d’aller à la rencontre d’autres cultures, d’explorer l’inconnu sans idées préconçues. Dans un monde plus que jamais caractérisé par cette «hyper-réalité» dont parlait Baudrillard, il me semble capital d’aller vérifier par soi-même, sans se contenter de récits rapportés et souvent déformés. On n’apprend jamais autant que par nos propres expériences ».

3. Buvard publicitaire du Crédit Lyonnais

Changement d’allure.

Le voyage se conjugue cette fois avec la carriole hippomobile. L’artiste a de nouveau eu recours à un buvard publicitaire du Crédit Lyonnais. Là encore, Hervé Baille entendait illustrer la marche du progrès technique entre 1863 et 1955 en superposant deux dessins : une voiture à traction chevaline d’une part, et une camionnette jaune rutilante de l’autre.

Mais cette fois, Malala Andrialavidrazana renverse la perspective en jetant son dévolu sur le véhicule le plus ancien plutôt que sur le plus moderne. Ce choix procède d’une réflexion affutée sur les inégalités dans un monde globalisé et sur le sens du développement. « Des millions de gens utilisent toujours ce type de transport, faute de mieux », remarque l’auteure de l’oeuvre. Ce qui est le passé des pays du Nord est bien souvent le présent des nations du Sud. L’effet de contraste est encore accentué par la présence presque incongrue à proximité du cabriolet d’une... fusée spatiale (voir J, page 53).

Mais dans un monde dont les ressources s’épuisent, ne vaut-il pas mieux regarder en arrière pour aller de l’avant ?

4. Obligation de 1000 dollars, société ENI

Elle est à la fois occultée et omniprésente. En toile de fond de la carte transparaît un décor d’usine. Massive, la structure se déploie d’un bout à l’autre du planisphère en se jouant des océans et frontières. Son revêtement gris bleuté détonne un peu dans cet environnement de coloris éclatants.

Ce motif de raffinerie était imprimé sur l’en-tête d’une obligation de 1969 de la société ENI, multinationale italienne des hydrocarbures. Sur le document original, l’image de l’installation industrielle voisine avec une allégorie de la science : un homme à la nudité antique, une éprouvette à la main et un parchemin sur les genoux. Le tableau général exprime une foi inextinguible, aujourd’hui un peu surannée, dans les vertus émancipatrices du progrès scientifique.

Face à ce géant de fer et d’acier, l’artiste assume un regard ambigu. Ayant grandi à Madagascar, soumis à des délestages quotidiens comme nombre de pays de l’hémisphère Sud, elle sait mieux que personne les bienfaits de la « fée électricité ». L’urgence du confort le plus élémentaire pour les populations démunies. Ce n’est pas un hasard si les images de barrages hydroélectriques tiennent une place de choix dans ses compositions. Dans le même temps, l’expansion industrielle est source de méfiance, voire de révolte, pour les dommages qu’elle cause à la planète et à ses habitants les plus pauvres.

« Bien sûr, il est facile de juger à posteriori, remarque Malala Andrialavidrazana. À chaque avancée technique, on ne peut pas toujours prévoir les conséquences. Mais pour réparer les erreurs du passé, il est important d’avoir de la mémoire. Le problème des pays où il n’y a pas de justice, c’est que les gens n’y ont pas de mémoire »

5. Certificat d’actions, société des Houillères de Saint-Etienne

Hiératique, elle semble porter tout le poids du continent américain sur ses épaules, comme le titan Atlas supportait la voûte céleste.

Cette gravure de femme provient d’un certificat d’actions des Houillères de Saint-Etienne, l’une des plus importantes compagnies d’extraction du bassin stéphanois. Les titres de propriété de cette entreprise minière, dont l’histoire se confond avec celle de la révolution industrielle, sont de véritables oeuvres d’art en soi.

Le document d’archive donne à voir des figures de mineurs aux torses nus, armés de leur pic. Cette scène de labeur se déroule sous les auspices de Mercure, dieu du commerce dans la mythologie romaine, et d’Abondance, personnification divine de la prospérité et du succès. Alors que ces deux personnages vont graphiquement de pair, l’artiste a décidé de n’en retenir que la figure féminine.

Un choix signifiant, à écouter Malala Andrialavidrazana : « Les hommes ont de la force, ils vont au charbon, mais c’est la déesse qui leur apporte la lumière avec sa lanterne. En définitive, c’est la femme qui éclaire, même si on a tendance à l’oublier après-coup ». L’artiste rapproche d’ailleurs la figure de la femme de celle de la banque, une institution qui, note-t-elle, « se conjugue au féminin ». L’une comme l’autre « conserve et gère l’argent du foyer, prend soin, aide les travailleurs ».

La femme est aussi un élément d’apaisement des conflits, com

6. Chèque bancaire du Crédit Lyonnais

Petite image mais grande histoire. Ce motif a été extrait d’un chèque du Crédit Lyonnais de 1938, d’un montant de 200 000 francs (anciens). Finement ouvragé, le bon de paiement original est tamponné d’un sceau de la République française, qui représente une allégorie classique de la justice : la déesse grecque Thémis, tenant dans sa main gauche une balance, gage d’équilibre et de mesure.

« Si l’on devait résumer mon travail, on pourrait dire que c’est un combat pour des causes justes », explique Malala Andrialavidrazana. L’artiste a singulièrement inséré cette figure dans sa composition, en la camouflant partiellement derrière le continent américain. Comme si la justice était ici « éclipsée ». Ce choix peut faire écho à l’histoire personnelle de la plasticienne. Née en 1971 à Madagascar, elle est la fille d’un médecin, opposant politique au dictateur Didier Ratsiraka. Ses premiers souvenirs d’enfance se confondent avec la vague de violence politique qui secoue alors le pays. « Lorsque j’avais 12 ans, mon père a dû s’exiler en catastrophe, sans qu’on puisse lui dire au revoir, se souvient-elle. On n’a pas pu le voir pendant trois ans ». Cette blessure enfouie, celle de vivre sur un territoire où la force prime le droit, éclaire la relation ambivalente de l’artiste avec sa patrie d’origine.

Mais elle explique aussi le regard porté sur la France. Une terre d’accueil démocratique dont la famille de Malala Andrialavidrazana avait conservé la nationalité après l’indépendance grâce à l’engagement militaire de son grand-père pendant la Seconde guerre mondiale. En vertu de quoi, le chef de famille pu obtenir le « coup de tampon » de la République française (qui n’est pas sans rappeler le sceau de la justice qui nous intéresse) et son passeport pour la liberté. Aujourd’hui, témoigne fièrement sa fille, « j’ai la doublenationalité mais je ne vote qu’en France ». Chèque bancaire

7. Obligation au porteur, société anonyme « Providence Russe »

Le flower power plutôt que le sang.

Ce motif de fleurs roses provient d’un document d’archive de 1899, dont il forme le liseré décoratif. Il s’agit d’une obligation de 500 francs émise par la société anonyme « Providence russe », une usine sidérurgique fondée par des investisseurs belges à Marioupol, dans le Donbass ukrainien.

Au tournant du siècle, ce qui est alors « l’empire de Russie » s’industrialise rapidement et contracte une série d’emprunts auprès des places boursières occidentales. Ces titres, qui ne seront jamais remboursés à cause de la révolution bolchevique, au grand dam des épargnants français, sont aujourd’hui des objets de collection.

La résonnance avec l’actualité est forte, puisque la Russie a fait défaut sur sa dette souveraine en raison des sanctions internationales mises en œuvre après son invasion de l’Ukraine, en février 2022. C’est d’ailleurs à cette époque que Malala Andrialavidrazana a commencé à travailler à son œuvre. Elle explique : « On parlait alors beaucoup de la ville de Marioupol, bombardée par les Russes. Quand j’ai découvert cette obligation archivée, j’étais donc certaine que je devais l’exploiter d’une manière ou d’une autre. J’en ai finalement extrait le motif floral, dont la symbolique est porteuse d’espoir ».

8. Obligation de 1000 dollars, société ENI

L’artiste a extrait ce motif de l’obligation archivée de la société ENI évoquée précédemment.

Sur le document original, il ne s’agit que d’une mince frise ornementale de style Art Nouveau. Mais dans l’oeuvre « Figures 1905, Magnétiques Parallèles », elle prend des proportions autrement plus importantes. Elle confère à l’ensemble de la composition un effet déconcertant de vortex, en même temps qu’un certain raffinement.

Mais sa fonction n’est-elle pas aussi symbolique que décorative ? Positionné près de l’usine, ce bandeau végétal marque l’antagonisme entre les forces de la nature et les activités humaines polluantes. Il a aussi à voir avec la manière dont Malala Andrialavidrazana, architecte de formation, a construit son oeuvre. « Le propre d’une frise, c’est de surmonter un espace qui la plupart du temps n’est pas clos, explique-telle. Les personnages ne sont pas ici enfermés dans le montage. Ils évoluent dans un décor qu’on peut regarder comme un théâtre en plein air ». Ce n’est pas un hasard si le cartographe flamand du XVIème siècle Abraham Ortelius baptisa son fameux atlas « Theatrum Orbis Terrarum », autrement dit le « Théâtre du Globe Terrestre ».

Aujourd’hui comme hier, la carte n’est pas une représentation figée mais un espace vivant qui véhicule des valeurs, des fantasmes et des points de vue. Obligation

9. Carte de l’implantation des agences du Crédit Lyonnais à Paris

Ce tout petit écusson pourrait presque passer inaperçu.

Il agrémentait une carte du début du XXème siècle détaillant l’implantation des agences du Crédit Lyonnais à Paris (plus d’une soixantaine à cette époque).

On aura évidemment reconnu l’emblème de la banque, identique aux armoiries de la ville de Lyon. Ce blason, sur le document d’origine, est évocateur du chemin parcouru par le groupe bancaire : celui d’une entreprise née en province, mais qui a rapidement pris une envergure nationale et mondiale en « montant » à la capitale.

Mais le plus significatif réside peut-être dans l’emplacement choisi par Malala Andrialavidrazana pour cet écusson. L’artiste l’a précisément incrusté sur un créneau, élément architectural lui-même issu d’une gravure commémorative de l’exposition universelle d’Anvers de 1885. Celle-ci figurait le majestueux pavillon d’entrée de l’évènement surmonté des drapeaux des nations invitées claquant au vent. Mais pour l’artiste, cette foire qui exhibait des « indigènes » du Congo et des biens pillés par les puissances coloniales « n’a rien d’universelle ». Le fait de superposer les armoiries de la banque à cette image d’Épinal sonne comme un pied de nez aux conceptions ethnocentristes puisque, considère Malala Andrialavidrazana, « le Crédit Lyonnais n’est pas universel, il est international, ce qui est très différent. Présent partout, il voyage sur tous les continents, sans prétendre représenter l’humanité tout entière ».

10. Certificat d’actions de la Compagnie Générale de Navigation

Cette petite frise provient du même document d’archive exploité pour l’élément 1 page 13, le certificat nominatif d’actions de la Compagnie Générale de Navigation. Cet élément visuel pourrait sembler purement décoratif. Son motif en « vagues » fait pourtant écho aux personnages de divinités marines qui l’environnent. Son usage souligne aussi le souci du détail de Malala Andrialavidrazana, le goût des perspectives, des structures et de l’harmonie maîtrisée propre à cette exarchitecte.

Comprendre l'œuvre - éléments visuels issus d'autres archives

A. Maubikeck, le dresseur de lion - Frederick Scotson-Clark

Carte du monde et de l’Empire britannique - Walter Crane

Voilà une autre variation sur le thème du lion. Ce dompteur de style très « Belle Époque » est issu d’un poster de l’illustrateur britannique George Frederick Scotson-Clark, paru en 1890 dans l’hebdomadaire The New York Ledger. Il s’agissait d’illustrer une nouvelle d’aventures publiée dans le journal par l’écrivain Seward W. Hopkins : « Maubikeck, le dresseur de lion ».

Certains pourraient voir derrière l’apparente complicité ici figurée entre l’homme et l’animal la dénonciation d’une imposture. Plus personne ne peut aujourd’hui ignorer le poids des chasses coloniales dans l’expansion européenne en Afrique. La course aux trophées de gros gibiers (lions mais aussi éléphants, rhinocéros ou hippopotames) est révélatrice d’un projet fondé sur la « civilisation » de l’environnement par sa domestication. Le continent africain est cet Eden vierge et forcément disponible. L’année de parution de cette illustration correspond d’ailleurs à un tournant de cette histoire : le partage de l’Afrique orientale est entériné en 1890, tout comme le traité franco-britannique qui ouvre la voie à la conquête de Madagascar.

Dans « Figures 1905, Magnétiques Parallèles », il est utile de noter que le lion porte sur ses épaules une femme africaine. Celle-ci figure à l’origine sur une affiche dessinée par l’artiste anglais Walter Crane en 1886 pour commémorer l’Exposition coloniale et indienne de Londres. L’oeuvre en question représente une carte de l’empire britannique, encadrée d’une série de personnages censés figurer les divers peuples sous le joug de « Britannia ».

Détail symbolique intéressant : Crane avait représenté la femme à la corne d’abondance avec un sein nu. Malala Andrialavidrazana a choisi de retoucher ce détail. « Elle devait avoir froid la pauvre, donc je l’ai rhabillée », rigole-t-elle. Ajoutons que la manière dont l’artiste a associé la femme et le lion n’est pas anodine. Dans l’iconographie coloniale, « l’indigène » africaine est souvent représentée auprès d’un fauve. Une équivalence qui tend à animaliser les populations colonisées. En plaçant la femme « sur » le lion plutôt qu’« à côté », la composition de Malala Andrialavidrazana rétablit une forme de hiérarchie et de dignité humaine.

En définitive, toute cette scène n’est-elle pas une invitation à méditer sur la sagesse de ce proverbe nigérien : « Tant que les lions n’auront pas leurs propres historiens, l’histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur » ? «

B. The Unitarian Arms - Samuel William Fores

Affiche commémorative de l’exposition universelle d’Anvers

A priori, c’est une religieuse que nous avons sous les yeux : le voile blanc, les drapés et surplis...

Mais à y regarder de plus près, voilà une bien étrange nonne. Elle porte en bandoulière une trompette d’un côté et une longue dague de l’autre. Et ses pieds sont de magnifiques serres griffues ! Ce curieux personnage apparaît dans une gravure publiée en Angleterre en 1792. Dans ce document, oeuvre du caricaturiste anglais Samuel William Fores, la vraie-fausse bonne soeur tient dans ses serres une couronne et est surmontée d’un triangle encerclé de petits diablotins. Il s’agit en fait d’une satire de l’unitarisme, une secte chrétienne qui remettait en cause le dogme de la trinité.

Le message derrière cette caricature apparaît évident : sous le masque de la religion, l’unitarisme menace ces fondements de l’ordre social que sont la monarchie et l’anglicanisme officiel.

Sans prendre parti dans ces querelles théologiques et politiques, Malala Andrialavidrazana a plutôt cherché à redéfinir la portée symbolique de ce personnage de monstre féminin. Là où le dessin d’origine en faisait une harpie hommasse, une furie sanguinaire et débraillée, « Magnétiques Parallèles » en fait une amazone. « C’est une battante, une féministe un peu punk avant l’heure », veut croire Malala Andrialavidrazana. Pour preuve, le regard un peu bravache qu’elle semble poser sur le squelette, personnification de la mort (voir élément C, page 39). Mais aussi pour le coup d’oeil aguicheur qu’elle adresse à son voisin immédiat, une représentation d’Apollon issue d’une affiche commémorative de l’exposition universelle d’Anvers de 1885. Une nonne qui tente un dieu ? « Les religieux ne sont pas des démons, sourit Malala Andrialavidrazana. Mais ce ne sont pas non plus des saints ! ».

C. La danse macabre. Salomé - Paul Iribe

Unblutige Jagd auf Giraffen - Moriz Jung

Detective Comics - Win Mortimer

Il se dresse là, cyclopéen et cauchemardesque, offrant au spectateur un numéro de danse macabre. Mais sans doute devrions-nous dire « elle ». Cette représentation allégorique de la mort apparaît à l’origine dans une caricature signée de Paul Iribe, illustrateur français reconnu dans la première moitié du XXème siècle pour son trait incisif. Le dessin exécuté en 1916 figure un squelette richement paré nommé « Salomé », exécutant une danse à côté de la tête tranchée de l’empereur allemand Guillaume II, couchée dans une mare de sang. Il s’agit évidemment d’une parodie patriotique inspirée de la légende biblique de Salomé, princesse juive qui aurait obtenu la décapitation de Saint Jean-Baptiste en échange d’une danse lascive pour le roi Hérode.

De la Première guerre mondiale à la guerre en Ukraine, du kaiser à Vladimir Poutine, le monde semble avoir toujours besoin d’une « vanité » pour rappeler aux dirigeants bellicistes la fragilité de la vie humaine... et de la leur propre. Mais Malala Andrialavidrazana compose ici un memento mori qui s’adresse plus généralement à tous ceux qui font des biens terrestres une fin en soi.

Qu’il s’agisse de ces aviateurs chasseurs de girafes, dont l’une semble venir se placer sous la protection de Salomé. Une oeuvre du graphiste autrichien Moriz Jung en 1911, qui sonne comme une métaphore du pillage de l’Afrique pendant la colonisation. Ou qu’il s’agisse encore de ces deux braqueurs de banque. Ces personnages, qui rappellent l’importance de la pop culture dans le travail de Malala Andrialavidrazana, figuraient en Une du n°175 de « Detective Comics » paru en 1951. Sur la couverture de la bande-dessinée originale, oeuvre de l’Américain Win Mortimer », les gangsters ne réalisent pas qu’ils sont sur le point d’être capturés par Batman et son acolyte Robin, justiciers masqués tombés du ciel. De la même manière cocasse dans « Magnétiques parallèles », ils ne semblent absolument pas conscients que la mort en personne plane au-dessus de leurs têtes.

Faut-il le préciser, Malala Andrialavidrazana ne se livre pas ici à un réquisitoire contre l’argent. « La banque conserve les biens d’autrui, note-t-elle, mais les criminels spéculent. Or, spéculer c’est détruire ».

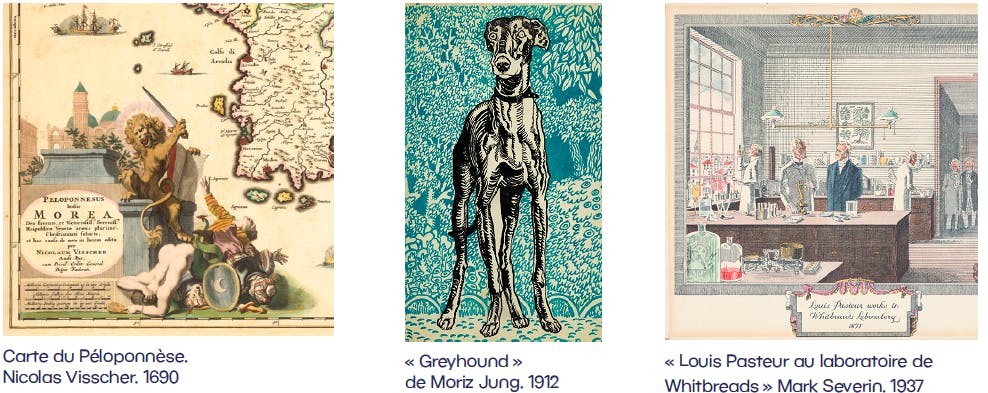

D. Billet de 100 dobras, Sao Tomé-et-Principe

Carte du Péloponnèse - Nicolas Visscher

Greyhound - Moriz Jung

Louis Pasteur au laboratoire de Whitbreads

La main sur la hanche, le bras appuyé sur la façade nord du continent européen, elle regarde le spectateur droit dans les yeux. Elle est d’ailleurs l’un des rares personnages de l’œuvre à agir ainsi, avec le lion rugissant du Crédit Lyonnais (voir élément 1, page 13). Son regard est plein d’assurance et de flegme.

Ce personnage de femme ornait en 1989 les billets de 100 dobras, la devise officielle de Sao Tomé-et- Principe. Le billet de banque en question met en scène un groupe d’ouvriers agricoles au milieu de leurs récoltes : noix de coco, régimes de bananes, fèves de cacao, graines de café... Un tableau emblématique de l’histoire de ce minuscule État insulaire du Golfe de Guinée, transformé en plaque-tournante de la traite d’esclaves et de produits africains par les Portugais à partir du XVIème siècle. « Cette femme a un peu l’attitude d’une cheffe de bande, commente Malala Andrialavidrazana. Elle est fière et digne. C’est une représentation qui contribue à déconstruire le regard colonial traditionnel sur la femme africaine, dégradant et empreint d’ignorance ».

Une démarche de réappropriation historique encore accentuée par la présence au pied du personnage d’une figure de lion. Ce fauve auréolé de justice agrémentait une carte du Péloponnèse de 1690, oeuvre du cartographe néerlandais Nicolas Visscher. Le lion était ici une allégorie de la république de Venise terrassant l’empire ottoman, autre pouvoir colonial, lors de la guerre de Morée.

A l’élégance de la jeune fille santoméenne répond celle du chien situé juste derrière elle, oeuvre du graphiste autrichien Moriz Jung en 1912. « Je lui trouve une classe qui rappelle un peu cette force tranquille exprimée par certains femmes », note Malala Andrialavidrazana.

Le « meilleur ami de l’homme » (et donc de la femme) semble ici monter la garde devant une fenêtre à carreaux. Cet élément architectural, au premier abord anodin, apparaît dans une gravure de 1937 de l’illustrateur belge Mark Severin. Celle-ci représente Louis Pasteur en pleine visite du laboratoire de la brasserie Whitbreads de Londres, en 1871. Manière pour Malala Andrialavidrazana de rendre hommage à son père médecin, dont la carrière à l’Institut Pasteur de Madagascar fut brusquement interrompue par l’exil. Une injustice là encore réparée par la magie du photomontage. «

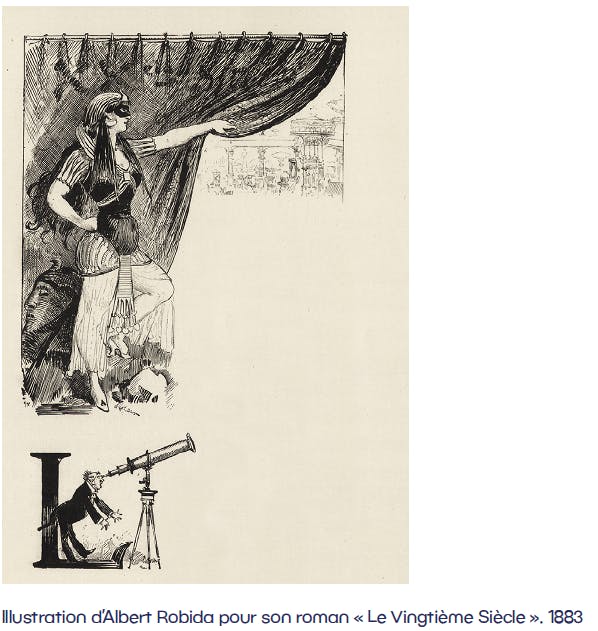

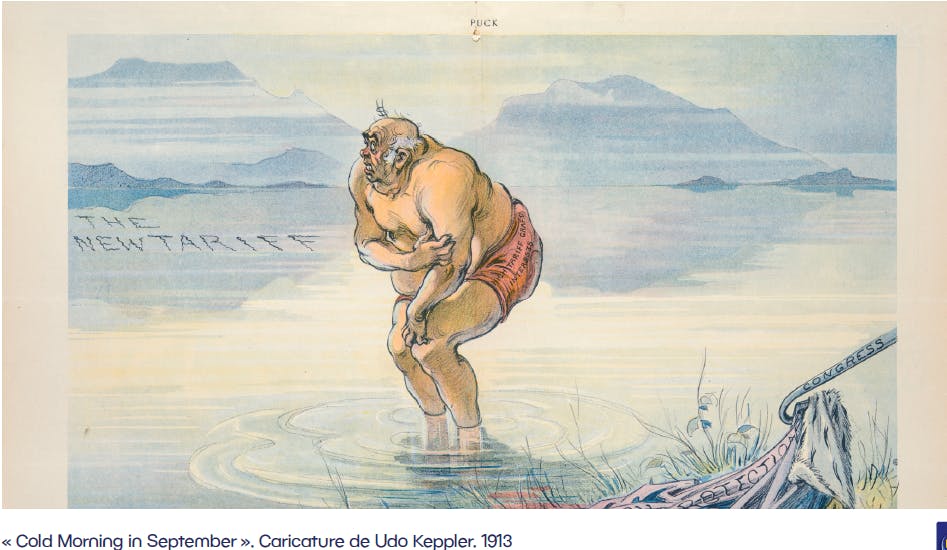

E. Cold Morning in September - Udo Keppler

Illustration du roman « Le Vingtième Siècle » - Albert Robida

Le regard posé sur les dysfonctionnements du monde n’empêche pas le burlesque. Au contraire.

Ce drôle de bonhomme en caleçon est issu d’une caricature de 1913 d’Udo Keppler. Dessinateur du célèbre magazine satirique Puck, ce Cabu avant l’heure « croquait » avec une espièglerie féroce les tares de la société américaine de l’époque : corruption politique, dictature des grands trusts monopolistiques, racisme à l’encontre des immigrés ou des communautés autochtones... Dans le dessin de Keppler, l’homme en sous-vêtements est une personnification des magnats des affaires, « dépouillés » par le vote d’un impôt progressif sur le revenu et par la baisse des droits de douane. Malala Andrialavidrazana, elle, dit y voir « un politicien qui a magouillé et se fait prendre la main dans le sac ». Sur le montage, l’homme semble d’ailleurs pétrifié par la vision de la figure de la justice, positionnée exactement en regard (voir élément 6, page 24). Sa nudité embarrassante est aussi dévoilée par une mystérieuse femme aux yeux bandés, qui soulève une draperie.

Ce personnage provient d’une illustration d’Albert Robida pour son roman « Le Vingtième Siècle », paru en 1883. Parfois surnommé le « Jules Verne du crayon » pour ses talents d’anticipation, cet auteur-caricaturiste aujourd’hui un peu oublié est une source d’inspiration récurrente pour Malala Andrialavidrazana. Son roman précurseur du courant « steampunk » relate la vie quotidienne d’une jeune parisienne en 1952. Dans ce Paris futuriste et fantaisiste, débordant d’innovations technologiques aussi étonnantes qu’angoissantes, le rôle social des femmes a considérablement évolué. Le joug s’est inversé et ce sont elles qui imposent leur suprématie aux hommes, même si les « Crésus de la bourse » n’ont pas disparu de la circulation.

Abolition des distances, dangers de la course à l’innovation, toute-puissance de l’argent, condition féminine mais aussi humour distancié, Malala Andrialavidrazana partage avec Robida nombre d’affinités. Dans sa composition, cette femme-justicière peut être vue comme le fantasme ironique d’un sexe féminin complètement émancipé. Ou comme la personnification de l’art « déchirant le rideau » des interprétations dominantes dans la société.

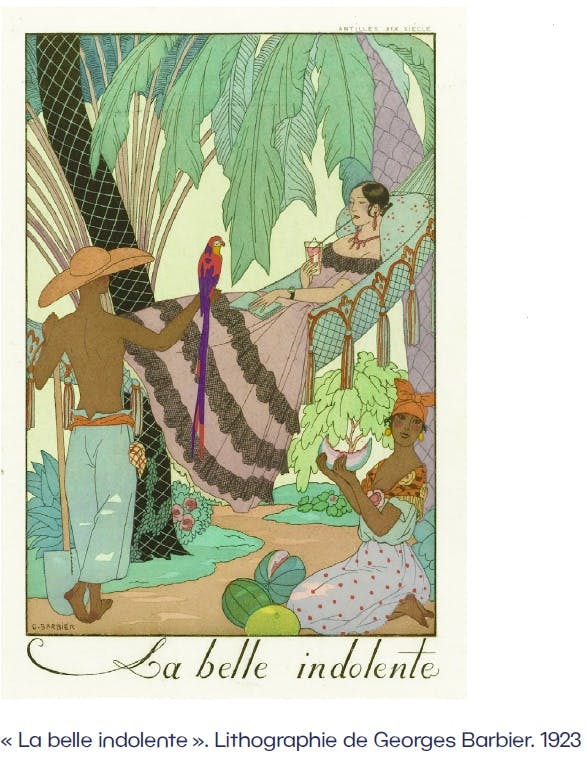

F. La belle indolente - Georges Barbier

Americus Vespuccius Florentinus - Philippe Galle

Lovée dans son hamac, elle sirote d’une main une boisson qu’on imagine être un bon rhum. Son autre main est posée sur celle de la déesse Abondance, divinité romaine de la prospérité, de la réussite et de la chance (voir élément 5, page 21). Cette jeune femme aux airs de danseuse de flamenco apparaît dans une lithographie de 1923 de George Barbier. L’oeuvre, intitulée « La belle indolente », est emblématique du style élégant et teinté d’Art déco du dessinateur de mode. Elle figure une scène largement idéalisée de la vie aux Antilles. A côté du personnage principal, un domestique tient sur son poing un perroquet à longue queue et au plumage écarlate. L’oiseau ressemble à un Ara de Guadeloupe, espèce aujourd’hui disparue que Christophe Colomb mentionna dans ses récits de voyage.

Pour Malala Andrialavidrazana, ce personnage de femme alanguie est d’ailleurs une manière de revaloriser le rôle des femmes dans l’histoire de l’exploration. Éclipsées par l’historiographie, longtemps interdites même de monter sur les bateaux, nombre d’entre-elles ont pourtant été des défricheuses de premier ordre. Que l’on pense à Jeanne Barret, Amelia Earhart ou encore Alexandra David-Néel, ces grandes voyageuses ont été confrontées aux mêmes aventures que leurs homologues masculins, aux mêmes voluptés... et aux mêmes dangers. Car non, la mission de l’exploratrice n’est pas un dîner de gala.

C’est ce que semblent rappeler les deux créatures mi-humaines, mi-poissons qui voisinent avec notre belle indolente. Elles apparaissent dans une gravure de Philippe Galle, artiste flamand du XVIème siècle. Cette oeuvre représente l’explorateur florentin Amerigo Vespucci voguant vers le continent américain. Autour de son navire, l’océan est habité de figures et animaux allégoriques. La créature mâle est probablement une représentation de Triton, fils de Neptune dans les mythes romains. Le dieu des Mers est une figure privilégiée dans le travail de Malala Andrialavidrazana puisqu’il incarne la circulation dans les océans, dans un esprit de rencontre et d’échange.

Pour autant, c’est la face obscure de ces divinités marines que souligne ici « Figures 1905, Magnétiques Parallèles » : le triton et la sirène qui l’accompagne tiennent dans leurs bras des corps démembrés ! Ainsi, le regard que Triton lève sur la belle indolente peut être perçu comme annonciateur de périls mortels. Loin d’être ces paradis perdus propices à une vie de farniente, les territoires inviolés peuvent se révéler un enfer pour les explorateurs. Surtout pour ceux guidés par le seul profit et la domination de l’autre.

G. L’artillerie du binocle - Henri-Gérard Fontallard

Myths, Maps and Men - Michael Ramus

llustration de Russell Morgan

L’effet comique est notable.

Voilà une assemblée de bons bourgeois, jumelles vissées aux yeux, oeuvre du caricaturiste Henri-Gérard Fontallard dans le bien-nommé « Journal des modes ridicules » (1839), qui regardent de tous côtés sans manifestement voir le spectacle d’intérêt qu’ils ont sous le nez : une fusée prête à décoller.

Ce véhicule spatial provient d’un dessin réalisé par le dessinateur américain Michael Ramus en 1969. Une oeuvre réalisée pour le compte de la banque Merill Lynch afin de célébrer la conquête de la Lune. L’illustration, qui reprend les codes esthétiques des cartes de la Renaissance, figure le lanceur Saturn V en route vers un globe lunaire peuplé de créatures mythiques (et de monstres marins !). Détail furieusement kitsch : dans le cosmos plane un aigle royal chevauché par les présidents Kennedy, Johnson et Nixon. Le rapace tient dans son bec une bannière sur laquelle est inscrite la célèbre formule de Lance Armstrong : « Un petit pas pour l’homme, un bon de géant pour l’humanité ». Le pari fou du programme Apollo n’avait-t-il pas toute sa place dans ce carnaval débridé, dans cette folle assemblée de voyageurs et d’explorateurs que dépeint « Figures 1905, Magnétiques Parallèles » ?.

De l’aveu de Malala Andrialavidrazana, il s’agissait aussi de saluer un autre exploit : le lancement, en décembre 2022, du premier satellite destiné à étudier les conséquences du changement climatique sur l’Afrique. Originalité : la coiffe de la fusée Ariane 5 qui l’a mis en orbite était ornée d’une fresque créée par trois artistes : le Camerounais Jean- David Nkot ainsi que les Congolais Géraldine Tobé et Michel Ekeba. La crème de l’art africain contemporain à la pointe (littéralement) de la technologie, grâce au coprésident de l’ONG African Artists for Development, Matthias Leridon, à l’origine du projet.

Et les trois petites grenouilles juchées l’une sur l’autre, oeuvre de l’artiste américain Russell Morgan ? « Un clin d’oeil à la culture gastronomique lyonnaise, révèle Malala Andrialavidrazana. Chaque fois que je vais à Lyon, je cherche le restaurant qui fait les meilleures cuisses de nymphe ». On comprend mieux que ce trio de batraciens ait l’air de vouloir prendre la navette spatiale.

H. Billet de 5000 pesos de la République de Colombie

Que regarde-t-il, cet homme qui nous tourne ostensiblement le dos, un parapluie dans les mains ?

Positionné au centre de l’œuvre, il paraît absolument étranger à l’agitation environnante. Comme frappé d’un immobilisme contemplatif (voire dubitatif) face à l’avenir, ici matérialisé par le train électrique lancé à vive allure. « Ce personnage m’intéressait parce qu’il incarne un forme de douceur dans ce monde de brutes », remarque Malala Andrialavidrazana.

Il s’agit du poète colombien José Asuncion Silva, dont la silhouette raffinée orne depuis 1995 le recto des billets de 5000 pesos de la République de Colombie. Considéré comme l’un des précurseurs majeurs du modernisme en littérature, il se suicide avant ses 31 ans, en 1896. On relèvera une sorte d’ironie du destin presque touchante à ce que cet écrivain maudit, dont la disparition tragique s’explique notamment par des difficultés financières croissantes, soit aujourd’hui immortalisé sur le papier-monnaie de sa patrie (qui plus est sur un billet de valeur relativement élevée).

Mais au-delà de cette histoire personnelle, le choix de Malala Andrialavidrazana peut se lire comme un refus de céder à toute tentation de manichéisme : tous les hommes ne sont pas dépourvus de tendresse et d’humanité, loin de là. Les hommes sont parfois... des femmes comme les autres.

I. Au clair de la lune - Nouvelle imagerie d’Épinal

Billet de 50 francs, République française

Le caractère théâtral de la composition est encore renforcé par la présence de ces deux bouffons.

Ce dessin apparait en 1874 sur une lithographie de la Nouvelle imagerie d’Épinal, grand façonneur d’imaginaires s’il en est, par le biais de ses cartes destinées à un public enfantin. Dans le document original, les saltimbanques surmontent une impression de la chanson « Au clair de la lune ». Malala Andrialavidrazana a transposé cette scène de telle sorte qu’Arlequin semble vouloir pénétrer dans l’oeuvre, Pierrot ouvrant la porte à son invité pour qu’il se joigne à la fête.

Car « Figures 1905, Magnétiques Parallèles » est bien cette commedia dell’arte, ce charivari burlesque qui sublime les grandeurs et les travers de l’humanité. Un univers de métamorphoses, d’évasion et d’improvisation où chacun est à la fois spectateur et acteur. Mais aussi un univers où chacun a un rôle à jouer : les troupes de commedia dell’arte ne furent-elles pas les premières à faire monter les femmes sur scène ?

Derrière Pierrot et Arlequin, on aperçoit une représentation du Petit Prince de Saint-Exupéry. Celle-là même qui figurait sur le billet de 50 francs conçu par le graphiste franco-suisse Roger Pfund en 1992. La présence de ce personnage universel est signifiante, car le conte de Saint-Exupéry regorge de personnages « types » qui peuvent évoquer ceux du théâtre populaire italien : le roi, le vaniteux, le buveur, le savant... Surtout, le Petit Prince apparaît comme un condensé des thèmes cultivés dans le travail de Malala Andrialavidrazana : la fragilité de notre planète, la quête du foyer, le pouvoir de l’émerveillement. Et surtout, l’importance de savoir garder un regard d’enfant ouvert à la diversité des interprétations.

J. Les Alliés à Versailles - Georges Barbier

Cartouche commémoratif de l’Exposition universelle d’Anvers

« Figures 1905, Magnétiques Parallèles » ne pouvait donner à voir une carte du monde et de ses océans sans y inclure une figure de marin. Ce matelot-là appartient indubitablement à l’US Navy, comme en témoignent sa position « incrustée » dans l’Amérique du Nord, mais aussi son bob et sa vareuse caractéristiques.

Ce personnage provient d’un pochoir du peintre Georges Barbier, « Les Alliés à Versailles », réalisé en 1920. L’oeuvre figure des soldats américains et britanniques qui flânent en charmante compagnie dans les allées du Château. Nous sommes alors en pleine ratification du traité de Versailles par l’Allemagne et les principaux vainqueurs de la Première guerre mondiale. A certains égards, la promulgation de ce traité de paix donne lieu à un nouveau « partage du monde » entre grandes puissances, les alliés se réservant la gestion des ex-colonies allemandes. On comprend dès lors que la résonnance historique de cet évènement intéresse Malala Andrialavidrazana, dont toute l’oeuvre consiste à revisiter la géographie de la colonisation. Mais la présence de cette figure de marin peut se prêter à d’autres interprétations. A bien y regarder, ce soldat est plutôt androgyne. Il n’est pas sans évoquer les iconiques mannequins à marinière de Jean-Paul Gaultier, glamour et ô combien ambigus. Se pourrait-il qu’il s’agisse d’une soldate déguisée en homme, à la manière de Jeanne Barret, cette botaniste qui se fit passer pour un matelot afin de participer à la circumnavigation de Bougainville au XVIIIème siècle ?

Malala Andrialavidrazana, qui n’a de cesse de questionner l’équilibre des genres dans l’histoire de l’exploration, semble le penser (voir élément F, page 45). D’autant qu’un autre indice paraît confirmer ce parti pris : dans la composition, le matelot (ou la matelote) pose directement son regard sur une femme casquée et dotée d’un sceptre. Il s’agit d’une représentation de Déméter, déesse grecque des moissons et de la fertilité. Ce dessin est à l’origine un élément décoratif d’une gravure commémorative de l’Exposition universelle d’Anvers de 1885 (voir élément 9, page 29). Dans cette oeuvre, une représentation du pavillon d’accueil de l’Exposition est insérée dans un globe terrestre, lui-même enchâssé dans une sorte de péniche. Celle-ci est manoeuvrée par Déméter tandis qu’à la proue de l’embarcation, le dieu grec Hermès, alangui, se prélasse.

Le contraste entre la passivité apparente de l’homme et la posture volontariste de la femme ne pouvait que séduire Malala Andrialavidrazana. L’artiste partage en effet indubitablement le constat du prince Charles-Henri de Nassau-Siegen, compagnon de Bougainville, à propos de Jeanne Barret : « L’aventure, je crois, peut avoir sa place dans l’histoire des filles célèbres ».

K. Der Aeroplegasus (Motor Anzani) - Moriz Jung

Hue Pégase !

Le bestiaire de « Figures 1905, Magnétiques Parallèles » est ici enrichi grâce au talent pictural de Moriz Jung, illustrateur satiriste que nous avons déjà présenté (voir élément C, page 39). Au début du XXème siècle, le graphiste autrichien réalise une série de cartes postales inspirées par les premiers pas de l’aviation. Celle transposée dans l’oeuvre de Malala Andrialavidrazana, exécutée en 1911, s’intitule « Der Aeroplegasus » (comprenez « l’Aéropégase »). Elle figure un drôle de bonhomme chevauchant un cheval volant mécanisé, qui poursuit une créature céleste lestée d’un sac rempli d’argent. Celle-ci, juchée sur un nuage et donc hors de portée, semble prendre un malin plaisir à narguer son poursuivant.

Au-delà du côté cocasse de la scène, les interprétations qui en découlent justifient sa place dans la composition. Des récits de l’antiquité grecque aux traditions arabes ou asiatiques, le mythe du cheval ailé est porteur d’une symbolique puissante. A l’image de l’art lui-même, ce destrier magique permet à l’homme de voyager à travers les mondes et d’assouvir nos aspirations à l’élévation. Et en même temps, le rêve de naviguer dans les airs, aussi ancien que l’humanité, a aussi sa part d’ombre. Derrière le regard ironique, Moriz Jung semble anticiper que l’amélioration de la technique pourrait servir le pire : le goût de la violence (avec les aviateurs-chasseurs de girafes, voir élément C, page 40), ou l’appât du gain, avec cet aéronef équin. L’aviation comme « machine de guerre » ne prendra véritablement son envol qu’avec la Première guerre mondiale. Moriz Jung, lui, sera tué sur le front de l’Est en 1915, à 29 ans.

Qui est Malala Andrialavidrazana ?

Crédit photo : Jules VIERA

Dans le monde de l’art contemporain, il y a des artistes dont le travail transcende les limites de la perception visuelle, ouvrant des fenêtres sur des réalités cachées et des narrations inexplorées. L’artiste malgache Malala Andrialavidrazana est indéniablement l’une de ces voix captivantes qui nous invitent à plonger dans l’énigme de la photographie contemporaine.

Née à Antananarivo, capitale de Madagascar, l’artiste est profondément enracinée dans la richesse de la diversité culturelle de son pays d’origine. Son parcours l’a menée des rues colorées de Madagascar aux ateliers de Paris, où elle a perfectionné son art et développé un style distinctif à la fois personnel et envoûtant.

L’une des marques de fabrique du travail de Malala Andrialavidrazana réside dans sa capacité à tisser des fils entre le réel et l’imaginaire. Ses créations nous transportent dans un univers qui échappe souvent à la compréhension conventionnelle, jouant habilement avec la composition pour créer des images qui oscillent entre la familiarité et l’énigmatique.

À travers ses séries photographiques, elle explore des thèmes profonds tels que la migration, la mondialisation, l’identité et la mémoire. Chaque image est un monde en soi, une invitation à la contemplation et à la réflexion, et pourtant, lorsqu’on les observe ensemble, elles forment un vaste récit qui transcende l’espace et le temps.

Son oeuvre ne se limite pas à une simple exploration graphique. Elle est une conteuse, capturant des moments qui racontent des histoires complexes. Chaque élément est imprégné d’une narration profonde et sa maîtrise de la composition nous guide à travers un voyage exceptionnel.

Le travail de Malala Andrialavidrazana est présent dans de nombreuses collections et ses distinctions artistiques ne sont que le reflet de l’impact significatif de son travail dans le monde de l’art contemporain. L’artiste nous interpelle, nous défie et nous invite à voir le monde sous un angle nouveau, tout en célébrant les richesses culturelles de Madagascar et au-delà.